(画像はクリックで拡大します)

|

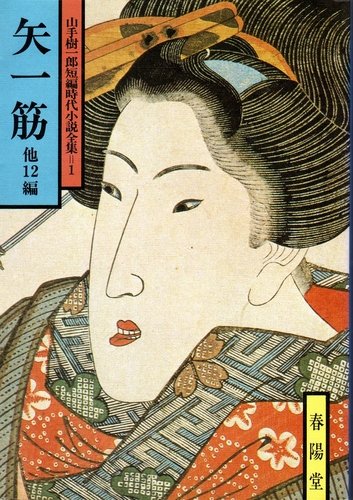

1 「矢一筋 他12編」 (やひとすじ)

*322頁 / 発行 1980年

*カバー文(作品案内 ― 文芸評論家 石井富士弥)

珠玉の短編という賛辞は通り相場だ。目を奪い光輝く珠もあろう、しぶいいぶし銀のものもあろう。巨大な山手樹一郎短編群中初期の本巻は、まさにその前途を予見させる無欲澄明な光を秘めた、さわやかな珠玉の連環ともいえる。 ― 男が、そして女が、さわやかに生きるということがしだいに失われつつある現代。ここにはさわやかに生きた男と、そしてそれにふさわしく女もまた、やさしさと可憐さの中に、頼もしく生きた時代の感動をよみがえらせる世界がある。どぎつい娯楽小説に食傷し、なにか心の底までぜいたくにする。すてきな読み物はないかという人なら、この作家の豊かな人間愛と話術の妙に、新しい魅力を発見し熱中すること受け合いだ。

日本映画史に残る「一年余日」(昭和8年、伊丹万作監督・片岡千恵蔵主演、改題『武道大鑑』)「うぐいす侍」(同14年、丸根賛太郎監督・片岡千恵蔵主演)の二出世作を含む収録十三編から、軍国主義の嵐の中に、おおらかで美しい不変の人間賛歌の“わが道”を切り開いてゆく ― 。

*目次(収録作品)

矢一筋 / 一年余日 / うぐいす侍 / 喧嘩大名 / 恋討手 / 紅だすき無頼 / 道連れ色珊瑚 / 二度目の花嫁 / 小父さん志士 / 恋名月 / 千両小町 / 男の土俵 / 山男が拾った娘

対談・さむらい人生① 井口秀/石井富士弥

|