絶版文庫書誌集成

中公文庫 【つ】

塚本 誠 (つかもとまこと)

「ある情報将校の記録」 (あるじょうほうしょうこうのきろく)

辻 邦生 (つじくにお)

「霧の聖(サント)マリ ― ある生涯の七つの場所 1」 (きりのさんとまり)

辻 邦生 (つじくにお)

「夏の海の色 ― ある生涯の七つの場所2」 (なつのうみのいろ)

辻 邦生 (つじくにお)

「雪崩のくる日 ― ある生涯の七つの場所3」 (なだれのくるひ)

辻 邦生 (つじくにお)

「人形(プッペン)クリニック ― ある生涯の七つの場所4」

辻 邦生 (つじくにお)

「国境の白い山 ― ある生涯の七つの場所5」 (こっきょうのしろいやま)

辻 邦生 (つじくにお)

「椎の木のほとり ― ある生涯の七つの場所6」 (しいのきのほとり)

辻 邦生 (つじくにお)

「神々の愛でし海 ― ある生涯の七つの場所7」 (かみがみのめでしうみ)

辻 邦生 (つじくにお)

「言葉の箱 小説を書くということ」 (ことばのはこ)

辻 邦生 (つじくにお)

「辻邦生 全短篇〈2〉」 (つじくにおぜんたんぺん)

(画像はクリックで拡大します)

*450頁

*発行 1986年

*カバー装画・中島かほる

*カバー文

第2巻は一九六八年の「叢林の果て」から最近作までの短篇と、ラジオドラマ脚本、童話、執筆時の日記を収録し、『西欧の光の下』と総称される壮大な作品群を形づくる。

辻 佐保子 (つじさほこ)

「『たえず書く人』辻邦生と暮らして」 (たえずかくひとつじくにおとくらして)

辻 佐保子 (つじさほこ)

「辻邦生のために」 (つじくにおのために)

辻 嘉一 (つじかいち)

「味のいろは歌留多」 (あじのいろはかるた)

津島 佑子 (つしまゆうこ)

「本のなかの少女たち」 (ほんのなかのしょうじょたち)

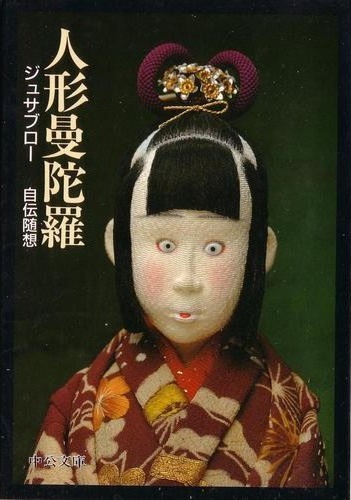

辻村 ジュサブロー (つじむらじゅさぶろー)

「人形曼陀羅 ― 自伝随想」 (にんぎょうまんだら)

(画像はクリックで拡大します)

*192頁

*発行 1991年

*カバー文

人形は鏡です。恐ろしいほどに作った人の心の状態を映し出し、それを見る人の心をも映し出す鏡です。当代に異彩を放つ人形作家が幼時を過ごした満州のこと、生別した母への想い、創作のうちに感じた人と美の本然の姿を述懐する味わいふかい自伝風エッセイ。

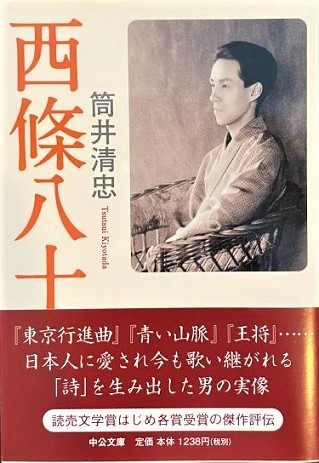

筒井 清忠 (つついきよただ)

「西條八十」 (さいじょうやそ)

都筑 道夫 (つづきみちお)

「東京夢幻図絵」 (とうきょうむげんずえ)

都筑 道夫 (つづきみちお)

「魔海風雲録」 (まかいふううんろく)

綱淵 謙錠 (つなぶちけんじょう)

「越後太平記」上下巻 (えちごたいへいき)

(画像はクリックで拡大します)

*上巻335頁 下巻344頁

*発行 1983年

*カバー・蓬田やすひろ

*カバー文

上巻

名門越後松平家を揺るがすのは、家老小栗美作の悪政か、藩主一族の狂気か。幕藩体制確立期の非情な政争に御家騒動の実相を探る。

下巻

将軍綱吉が、酒井忠清の採決を覆し、お家断絶、美作父子切腹という苛烈な裁断を下した背景とは。お家騒動の本質を追う、完結編。〈解説〉澤田ふじ子

綱淵 謙錠 (つなぶちけんじょう)

「怪」 (かい)

(画像はクリックで拡大します)

*280頁

*発行 1982年

*カバー画 山高登

*カバー文

夜の静寂を破り古刹に出没する老狐古狸の妖怪、虚空を飛び荒武者に取り憑く山伏の怨霊、戊辰戦争に斃れ山野にさ迷う会津藩士の鬼哭など、妖鬼の世界に人間の妄執を据え心の奥にひそむ恐怖を掘り起す怪異譚

*解説頁 磯貝勝太郎

綱淵 謙錠 (つなぶちけんじょう)

「狄」 (てき)

(画像はクリックで拡大します)

*280頁

*発行 1979年

*カバー文

維新政府の優柔不断な外交施策の間隙を衝いて、版図の拡張を謀る大国ロシアは〈カラフト〉を思いのままに蹂躙する。その悲憤の中で必死に生きる明治の群像を描いて、北方領土問題の根を探る野心作

綱淵 謙錠 (つなぶちけんじょう)

「ひとり旅 ― 歴史と文学」 (ひとりたび)

角田 喜久雄 (つのだきくお)

「東京埋蔵金考」 (とうきょうまいぞうきんこう)

(画像はクリックで拡大します)

*290頁 / 発行 昭和55年

*カバー文

十七万五千両に及ぶ徳川御用金の埋蔵場所は、根岸の幽霊屋敷と上野の山の戦争との関係は、 ― 江戸東京に伝わる秘宝埋蔵の言い伝えからその発見を夢みてすべてを注ぎ込んだ有名無名の人々の物語。

*目次

徳川御用金

埋められた軍費

湯島の黄金

ねむる大秘宝

小栗の埋宝

大久保の謎

秘宝絵図

筑土八幡の埋宝

あとがき

角田 房子 (つのだふさこ)

「甘粕大尉」 (あまかすたいい)